Bodenpreise: Was kostet die Bauern ein Hektar Ackerland?

Ackerböden sind die Basis unserer Ernährung und für Landwirte das wertvollste Gut ihres Betriebs. Doch Agrarflächen sind begrenzt, denn sie lassen sich nicht vergrößern oder vermehren. Mit zunehmender Bevölkerungsdichte und außerlandwirtschaftlichen Inverstoren sind Böden zudem begehrt und die Kauf- und Pachtpreise für die Landwirtschaft sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Wer neben landwirtschaftlichen Betrieben um Böden konkurriert, welche anderen Faktoren die Bodenpreise beeinflussen und was dies für die Landwirtschaft bedeutet – all das erklären wir in diesem Blogbeitrag.

Bodenpreise im Vergleich

Wenn man die Preise für Ackerböden verstehen möchte, lohnt es sich, die Preise pro Hektar Ackerland auf verschiedenen Ebenen zu vergleichen: nämlich in verschiedenen EU-Ländern, innerhalb der Bundesrepublik und wie sich die Preise in den letzten 20 Jahren verändert haben. Dabei fällt auf: Die durchschnittlichen Bodenpreise pro Hektar Agrarland sind extrem unterschiedlich!

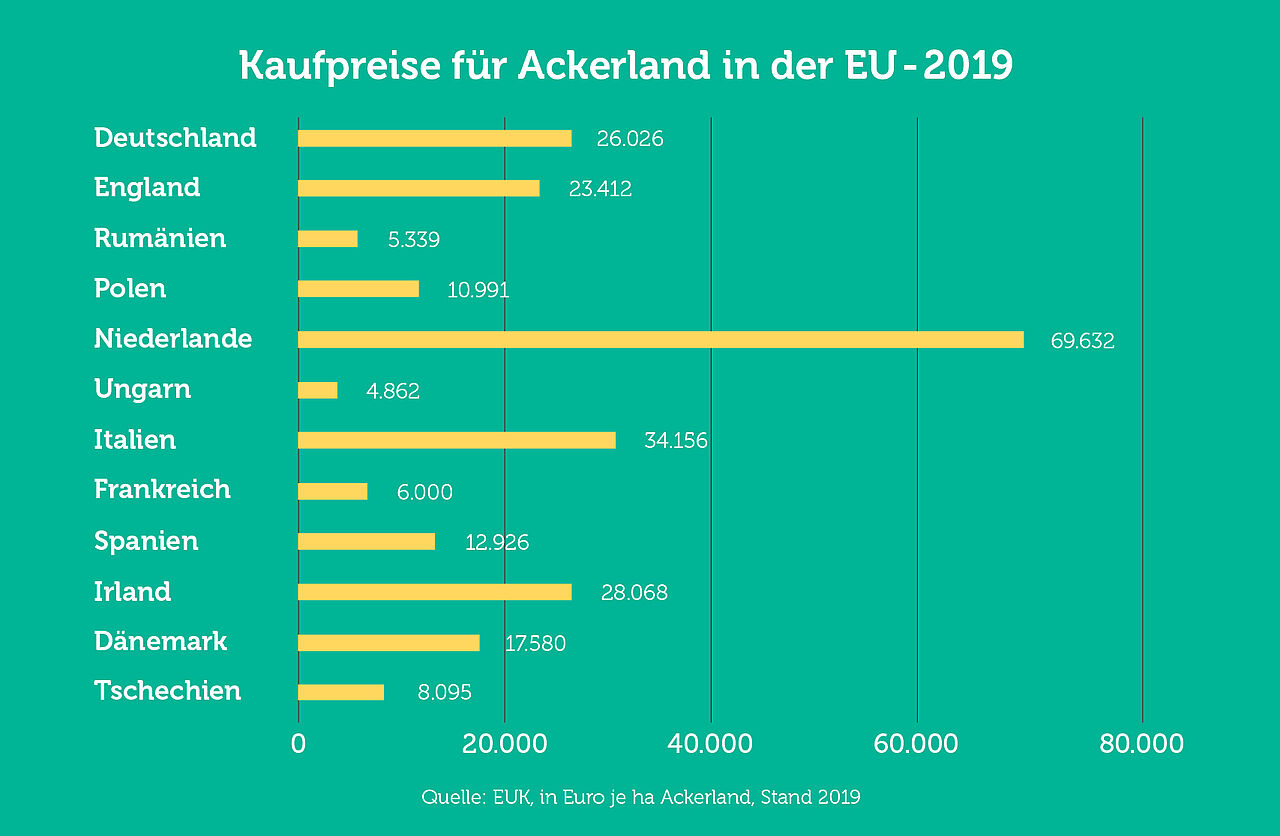

Bodenpreise im EU-Vergleich: Innerhalb der Europäischen Union hat die Niederlande mit knapp 70.000 € pro Hektar die teuersten Bodenpreise für Ackerland. Die günstigsten landwirtschaftlichen Flächen finden sich in osteuropäischen Ländern wie Ungarn und Rumänien, doch auch in Frankreich kosten Ackerböden unter 10.000 €. Mit 26.000 € für einen Hektar Ackerland liegt Deutschland im EU-Vergleich in der oberen Mitte.

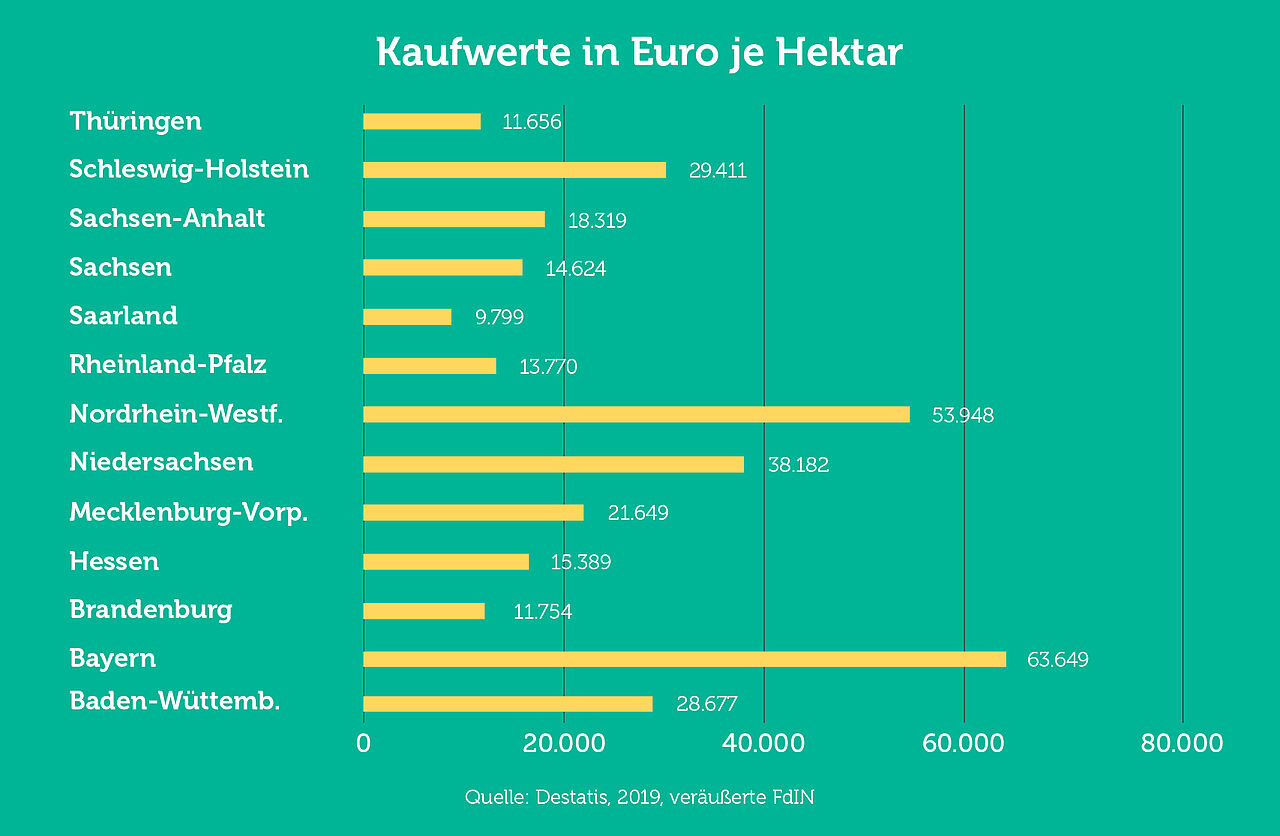

Bodenpreise innerhalb Deutschlands: In Deutschland sind die Bodenpreise nicht annähernd gleich, denn vor allem zwischen Ost- und Westdeutschland liegen große Unterschiede: Während 2019 in Thüringen ein Hektar Acker im Durchschnitt 11.656 € kostete, zahlten Landwirte in Nordrhein-Westfalen (NRW) etwa 54.000 €. Insgesamt sind die landwirtschaftlichen Grundstücke in Bayern (63.649 € pro Hektar) und NRW im deutschlandweiten Vergleich am teuersten. Doch auch innerhalb der Bundesländer gibt es wieder Unterschiede. In NRW liegen die Preise für Ackerland in den Gegenden um städtische Ballungsgebiete wie rund um die Städte Münster oder Dortmund im Schnitt mehr als doppelt so hoch wie in eher ländlichen Regionen im Kreis Siegen-Wittgenstein.

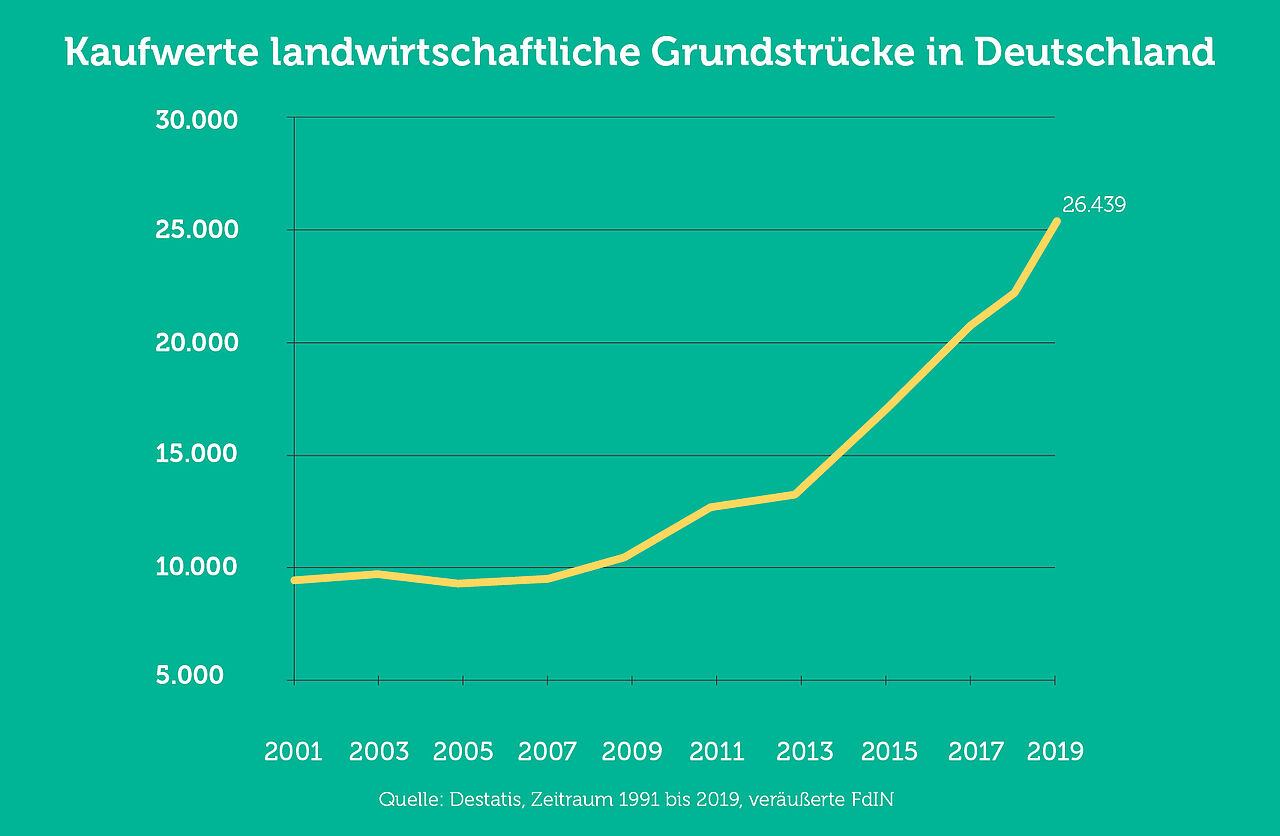

Bodenpreise in den letzten 20 Jahren: Im zeitlichen Vergleich zeigt sich, dass sich der Kaufpreis für landwirtschaftliche Flächen erst in den letzten zehn Jahren fast verdreifacht hat. Während der Durchschnittspreis mit leichten Schwankungen von 1999 bis 2008 bei unter 10.000 € pro Hektar lag, steigt er seit 2009 kontinuierlich an und kostet aktuell etwa 26.500 €. Das liegt vor allem an verschiedenen wirtschaftlichen Entwicklungen lag, wie Du im Folgenden liest.

Warum Bodenpreise so unterschiedlich sind

Die Dynamik der Bodenpreise ist komplex und lässt sich nicht auf den einen oder anderen Faktor reduzieren. Wir können jedoch einige wichtige Einflussfaktoren benennen, die sich häufig gegenseitig beeinflussen:

Verhältnis Bodeneigentum versus Pachtland: Wenn viele Äcker Privateigentum der Bauern und nur wenige Pachtstücke verfügbar sind, ist der Bodenmarkt klein. Hier greift nun ein grundlegendes Prinzip der Marktwirtschaft: Die Nachfrage bestimmt den Preis. Die Verpächter können also hohe Pachtpreise für die wenigen verfügbaren Ackerböden verlangen. Vor allem im europäischen Vergleich zeigt sich dieser Trend. In den Niederlanden, wo europaweit die höchsten Bodenpreise gelten, sind 75 Prozent aller landwirtschaftlichen Flächen Eigentum der Landwirte. In Deutschland sind nur etwa 40 Prozent der Landwirte Besitzer ihrer Böden und in einigen osteuropäischen Staaten wie Tschechien sogar nur 17 Prozent.

Bevölkerungsdichte pro km2: In Gegenden und Ländern, in denen besonders viele Menschen wohnen und somit die Nachfrage nach Böden neben der landwirtschaftlichen Nutzung auch für Wohnräume hoch ist, sind die Preise für Ackerland teurer als in weniger dicht besiedelten Gegenden. Im EU-Vergleich zum Beispiel haben die Niederlande und Deutschland höhere Bevölkerungsdichten (502,3 beziehungsweise 234,4 pro km2) als Rumänien (86,4 pro km2). Dieser Faktor lässt sich auch auf die deutschen Bundesländer übertragen mit 525 Menschen pro km2 in NRW versus 133 in Thüringen. In den letzten 70 Jahren hat die Weltbevölkerung stetig zugenommen und die Nachfrage nach Flächen für Siedlungen, Straßen und andere Infrastruktur nahm zu. Viele dieser Flächen gelten als versiegelt – das bedeutet, sie sind irreversibel nicht mehr landwirtschaftlich verwendbar.

Außerlandwirtschaftliche Investoren und Nutzung: Neben der Nutzung für menschliche Siedlungen werden Agrarflächen auch immer mehr für andere, außerlandwirtschaftliche Zwecke, wie beispielsweise Windkraft- oder Solaranlagen, genutzt. Das Interesse an Böden als Kapitalanalagen hat vor allem im letzten Jahrzehnt zugenommen, denn im Vergleich zur Landwirtschaft gibt es bei der Gewinnung erneuerbarer Energien kaum Risiken und die Anlagen werden häufig noch staatliche subventioniert. Die hohe Nachfrage nach Böden und der Nutzung als Wohn- oder Kapitalanalage hat jedoch den Preisdruck für Landwirte enorm erhöht.

Fruchtbarkeit der Böden und landwirtschaftliche Produktivität: Ackerböden sind extrem divers und unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Fruchtbarkeit und Potenziale für den Pflanzenanbau, was sich wiederum auf ihren Preis auswirkt. Günstige Böden sind meist nur als Dauergrünland nutzbar, wohingegen Böden für den Ackerbau deutlich teurer sind.

Staatliche Regulierung und Kontrolle: Auch Gesetze und staatliche Maßnahmen beeinflussen die Situation am Bodenmarkt. Während in Rumänien beispielsweise die Regierung auf stark ansteigende Bodenpreise mit staatlichen Regulationen reagierte und die Kauf- und Pachtpreise für Bauern entspannte, fördern staatliche Maßnahmen in Deutschland derzeit eher andere Entwicklungen. So ermöglicht die derzeitige Gesetzeslage zur Grunderwerbssteuer, dass außerlandwirtschaftlichen Inverstoren diese derzeit relativ einfach umgehen und zugleich auf Subventionen beim Erwerb von Ackerland für andere Nutzungen zurückgreifen können. Die neue Bundesregierung hat jedoch angekündigt, diese für die Landwirte negativen Faktoren in der jetzigen Legislaturperiode verändern zu wollen.

Bedeutung der steigenden Bodenpreise für die Landwirtschaft

Immer weniger verfügbare Agrarflächen zu hohen Kauf- und Pachtpreisen – die Trends der letzten zehn Jahre beunruhigen viele Landwirte. Vor allem solche, die ihre Tätigkeit nicht ihrem eigenen Ackerland ausüben, sondern Pachtflächen haben oder ihren Betrieb mit einem Kauf oder einer Pacht vergrößern wollen. Denn angesichts der insgesamt niedrigen Margen, die sich mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen erzielen lassen, sind die derzeitigen Preise für Ackerland kaum oder nicht finanzierbar. Während einige Wissenschaftler davon ausgehen, dass der Anstieg für Bodenpreise erreicht ist und diese wieder sinken werden, fordern viele landwirtschaftliche Akteure, dass der Staat die Preise für Ackerland stärker reguliert und somit eine faire Erzeugung von Lebensmitteln für Mensch, Tier und Umwelt möglich macht.